My new gear…

久しぶりにヤフオクでカメラを落札してしまいました。

今回、入手したのはPENTAX KMです。

PENTAX Kマウントの最初の3機種のうち最もエントリーに当たる機種です。

My new gear…

久しぶりにヤフオクでカメラを落札してしまいました。

今回、入手したのはPENTAX KMです。

PENTAX Kマウントの最初の3機種のうち最もエントリーに当たる機種です。

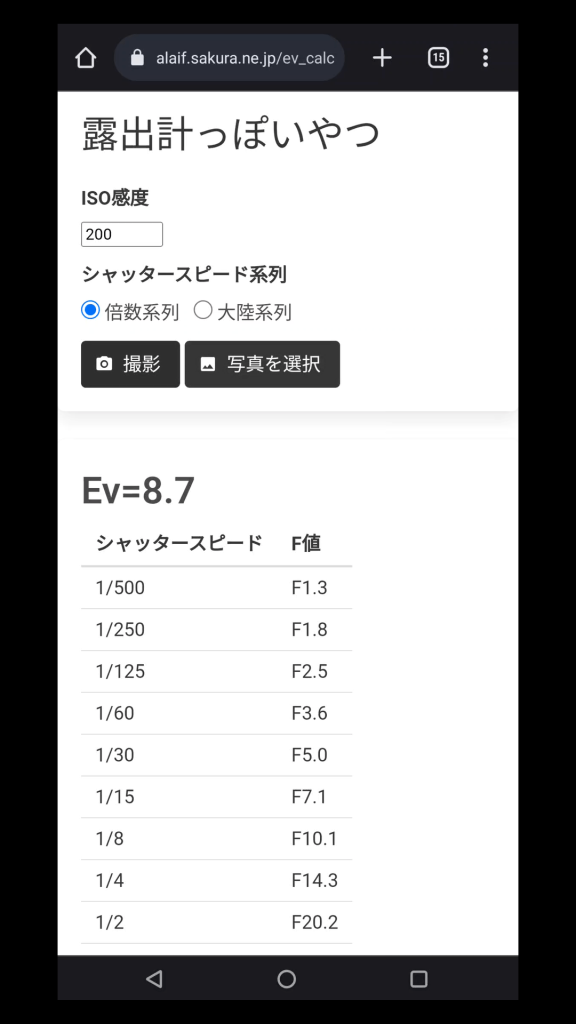

ブラウザ上で動くJavaScriptで完結する『露出計っぽいやつ』公開しています。

ブラウザ上で動くJavaScriptで選択した写真のexifを読み込んでEv値を計算、Ev値に対応するF値とシャッタースピードのリストを出力します。

スマホのブラウザで開くことで簡易的な露出計として使用できます。

選択した画像のExifからEv値を計算するので、実際のEv値とずれる場合があります。

あくまでも画像のExifが正なので撮影時にずれた値が書き込まれていると計算結果も狂います。

実際に明暗差が大きい場合、シャドウに合わせて露出を合わせると1Evから2Evほどアンダーになる現象がみられました。

(想像ですが、カメラアプリがハイライトに合わせて露出を調整した上でシャドウを持ち上げる画像処理をしているのではないかと…)

iOSデバイスにおいて撮影後、何も実行されない現象が報告されていますが実機を持っていないためデバッグができていません。

GitHubで公開していますので修正してプルリクいただけるとめっちゃ嬉しいです。

2年ほど前にWikipediaの白黒リバーサルフィルムのイルフォード推奨プロセスを参考にフィルム用現像液向けにアレンジしてやっていました。

その後プリントもやるようになり、印画紙現像液も入手していたのでオリジナルに近いかたちでやってみました。

結果、それなりになったので備忘を兼ねて書いておきます。

モノクロリバーサル現像には以下の薬品を使用しました。

| 薬液/薬剤 | 希釈 (薬液/薬品+水) | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 第一現像液 | 中外写真薬品 マイペーパーデベロッパ(絶版品) or ILFORD SILVERCHROME BW PAPER (現行品) | 1+4 | 印画紙用現像液を2倍の濃度で作成 |

| 漂白液(1L) | (A)過マンガン酸カリウム0.4%溶液 (例: 過マンガン酸カリウム2%水溶液 100ml + 水400ml) (B)硫酸2%溶液 (例1: 10%希硫酸100ml + 水400ml) (例2: バッテリー補充液 B-UP GOLD300 (希硫酸入) 硫酸 2% + 精製水 98%なので使えるかも) | (A)+(B) | |

| 洗浄液 (1L) | ピロ亜硫酸ナトリウム | 25g + 975ml | |

| 第二現像液 | 第一現像液に同量の水を追加して薄める | 1+9 | 印画紙用現像液を通常の濃度で作成 |

| 停止液 | クエン酸 | 3%溶液 | |

| 定着液 | 中外写真薬品 マイフィクサー(絶版品) or SILVERCHROME BW RAPID FIXER(現行品) | 1+4 |

Wikipediaの白黒リバーサルフィルムのイルフォード推奨プロセスを参考に以下の工程でやってみました。

FOMAPAN400 ACTIONの作例です。

フィルム用現像液で試行錯誤したときのような第一現像の不足で、コントラストが低い画になってしまうこともなくいい感じになったように思います。

ただ、水滴っぽい斑点やシミが出てしまっているので追い込みは必要そうです。

久しぶりにカラーネガフィルムの現像に再挑戦しています。

パラメータを変更しつつ試行錯誤していい感じになったレシピをメモします。

備忘録的な位置づけなので細かい説明は端折っていますのでご了承ください。

※2020/09/21追記: KODAK GOLD 200で試したところ発色不足、カラーバランス崩れが確認できました。コダックのフィルムではおすすめできません。

カラーネガフィルムの現像には発色現像、漂白、定着の3つの工程があります。

発色現像ではハロゲン化銀から銀像を生成しつつ色素の発色を行います。

漂白では銀をハロゲン化銀に戻します。

定着ではハロゲン化銀を溶かしフィルムから取り除きます。

結果、銀像はなくなり色素で色が反転した像がフィルムに生成されます。

最低でも発色現像を行うための発色現像液、漂白と定着を1液で行う漂白定着液を用意する必要があります。

以前はナニワカラーキットNというカラーネガフィルム自家現像用のキットが販売されていたようですが、すでに入手不能となっています。

現在では自動現像機(ミニラボ機)用の補充発色現像液を水で希釈、印画紙用の漂白定着液を利用する方法が紹介されています。

僕は発色現像液にオリエンタルカラー CNL-1R、漂白定着液にはKodak RA-4BFを使用しています。

| 薬液 | 製品名 | 希釈 | 備考 |

| 発色 現像液 | オリエンタルカラー CNL-1R | 水8:A液1:B液1 | 現像ごとに使い捨て(ワンショット) リニューアルで3液式になった模様。 |

| 漂白 定着液 | Kodak RA-4BF | 水33:A液7:B液10 | 使いまわし可 |

発色現像液、漂白定着液共に量が多いのでちょっとお試ししたい…というのには大げさになっちゃうのが難点ですね。

| 工程 | 時間 | 温度 | 備考 |

| 前浴 | 2分 | 40℃ | タンクを温める。適度に撹拌など行い気泡を追い出す。 |

| 発色 現像 | 6分 | 30℃ | 発色現像液をタンクに注いだあと、60秒撹拌。 その後は60秒ごとに10秒撹拌。 時間経過後、発色現像液を排出。 |

| 水洗 | 2分 | 40℃ | 残った発色現像液を洗い流す。 適度に撹拌したほうがいいかも。 |

| 漂白 定着 | 7分 | 30℃ | 漂白定着液をタンクに注いだあと、30秒撹拌。 その後は30秒ごとに5秒撹拌。 時間経過後、漂白定着液を排出。 |

| 水洗 | 3分 | 残った漂白定着液を洗い流す。 | |

| 水滴 防止 | 30秒 | ドライウェルに浸す | |

| 乾燥 | リールからフィルムを取り外し、クリップで吊って乾燥させる |

※2020/08/20現在

DMM.makeのクリエイターズマーケットにPENTAX K-1/K-1 mark II向けの『視度調整ダイヤルカバー』を出品しました。

https://make.dmm.com/item/1203484/

カメラバッグなどから取り出すときに視度調整ダイヤルに指をかけてしまったりしてズレることがあるというツイートを見て、あまりにも『あるある』だったので3Dプリンターで最低限のカバーを作って使っていました。

このツイートに自分の想像を超える反応を頂き驚いたのと共に、これは同じことに困っている方が多いのでは気づきました。

そこで、おすそ分けできるようにK-1/K-1II標準のアイカップFTに合わせた形状で作り直し、DMM.make 3Dプリントサービスで出力できるように調整してクリエイターズマーケットに出品しました。

自宅の中華組み立てキット3Dプリンターでの出力品では機能は果たしますが見目が悪いこと、配送などの手間がかかることからDMM.make 3Dプリントサービスを使ってみることにしました。

K-1/K-1Iの視度調整ダイヤルの件でお困りの仲間の助けになるのであれば幸いです。

カメラ用レンズ以外のモノもレンズはレンズ。

むりくりカメラにつけりゃ写るんじゃないか…ということで、フィルムを見るときに使うルーペをカメラにつけたときに調べたネタを紹介します。

拡大鏡のことで小学生のころ授業で使った虫眼鏡もルーペです。

シンプルなものは凸レンズ1枚で100円ショップでも購入できます。

写真関連ですと、現像したフィルムを拡大して鑑賞するために使います。

ルーペは拡大鏡なので倍率は書かれていても焦点距離は書かれていません。

カメラの撮像面から、だいたいどのくらいの距離にルーペを配置したら良いのか把握するためにも焦点距離を知る必要があります。

ルーペの専門メーカー『池田レンズ』さんのサイトの『ルーペの倍率』のページに焦点距離の計算式が紹介されています。

倍率=(250 ÷ ルーペの焦点距離)+1

http://www.ikeda-lens.co.jp/guide/index3.php

式を変形すると焦点距離fは

焦点距離f = 250 / (倍率x - 1)

となります。

僕の手元にあるsmc PENTAX PHOTO LUPE 5.5xは約56mm、Vixen MT19の3xが約125mm、4xが約83mm、5xが約63mmになります。

1枚構成の両凸レンズならばレンズの主点はレンズの真ん中なので撮像面から大体焦点距離分離せば像が写ります。

写真を撮るとなると被写界深度の調整や画質の改善などの為に絞り込みたい場面があります。

もちろんルーペには絞りはありませんので自分で計算し作る必要があります。

公称F値は

F = 焦点距離f / 有効口径Φ

で決まります。

4倍ルーペの焦点距離83mmでF11にしたい場合は絞りの開口を

Φ = f / F = 83[mm] / 11 = 7.5454...[mm]

約7.5mmにすれば良いことがわかります。

実際に手元のルーペをカメラに取り付けてみました。

右側面がsmc PENTAX PHOTO LUPE 5.5xをL39マウントに取り付けられるようにしたもの。

左側がVixen MT19 4xをM42マウントに取り付けられるようにしたものです。

詳細の説明、作例などは記事を改めて紹介したいと思います。

現在、絶賛カメラ沼へ沈没中のあらいふです。

最初の投稿ですので紹介を兼ねましてカメラ沼にハマったきっかけのお話をします。

今でこそカメラだらけになっていますが、実は1年前の2018年4月まではデジタル、フィルム問わずレンズ交換式カメラは一度も所有したことはありませんでした。

きっかけは…

ポチってしまった…

— あらいふ (@alaif_net) 2018年4月6日

これでGXR A12ユニットをコンプリート。

Mマウントなレンズも買わなきゃだ。

リコー の RICOH GXR MOUNT A12 CMOSセンサー搭載 Mマウントレンズ互換 170610

https://t.co/3CXKcFCN2a

中古で愛用しているGXRのGXR MOUNT A12を購入してしまったことでした。

GXRはあとS10とA16でコンプリート…

— あらいふ (@alaif_net) 2018年4月7日

…もうやらないよ() pic.twitter.com/Dc1ldsUDN1

これでGXRのA12ユニットをコンプリートできるという安易が気持ちでした。

こうなると当然レンズが欲しくなり…

レンズとM42-Leica M変換アダプタ届いた。

— あらいふ (@alaif_net) 2018年4月7日

M42マウントはシンプルにM42のネジを切ってあるだけのマウントで、AE以前の昔の一眼レフのデファクトスタンダードだったらしい。 pic.twitter.com/KBK8I8DLYL

ライカLマウント(M39)らしいので、程度良さ気なのを選んで頼んでみた。

— あらいふ (@alaif_net) 2018年4月13日

ウクライナから来るらしい。気長に待つ。

INDUSTAR-61 L/D 2.8/53 mm Leica screw M39 Zorki FED RF Russian Lens /adapte… https://t.co/cn4pQoRaB0 @amazonJPさんから

P67-KのアダプタとK-L/Mのアダプタがあれば、親父様のASAHI Pentax 6×7のレンズがGXRに付けられる。(ズブズブズブ…..

— あらいふ (@alaif_net) 2018年4月14日

うん、やっちゃったよ。

— あらいふ (@alaif_net) 2018年4月19日

次の商品を購入しました:フォクトレンダー 『VoightLander 単焦点レンズ NOKTON classic 35mm F1.4 MC』 via @amazonJP https://t.co/v32rbJa8jU

転落はあっという間でしたw

レンズが手に入るとボディが欲しくなり…の繰り返しに陥っていくのに時間はかかりませんでした。

第一回目はカメラ沼転落1周年ということで、そのきっかけを振り返ってみました。

カメラネタが中心になんかやってみた系の記事を書いていければと思います。